6月8日是2024年文化和(hé)自然遺產日。初夏時節,記者跟隨國家文物局組織的“文物保護看基層”主題宣(xuān)傳活動走進東北,與您一同感受基層文物保護的脈搏與活力。

山一程,水一(yī)程,91视频网走過“一(yī)朝發祥地,兩代帝王都”的盛京沈陽,拜訪(fǎng)“遠迎(yíng)長白,近繞鬆花”的江城吉林,瞻仰“一眼八千年,玉龍(lóng)發端地”的遼寧(níng)阜新查海遺址,巡禮被梁思成譽為“千年國寶、無上國寶、罕有的寶(bǎo)物”的遼寧錦州義縣奉國寺……隻見白山黑水間,基層文物保護(hù)正在舒展(zhǎn)新氣象,長出新枝芽。從中91视频网也體味到那種回蕩(dàng)在九州大地上、充(chōng)盈於基層文保工作者(zhě)心中的無怨無(wú)悔(huǐ)——“是苦,是累,但(dàn)我心甘情願!”

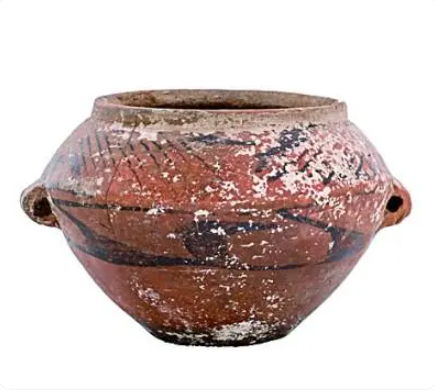

遼寧朝陽馬鞍橋山遺址祭祀(sì)坑出(chū)土的(de)彩陶罐。新華社發

文物保護初心如磐

北國不止有冰雪風光,黑土地上,曆史文化遺產也(yě)星羅棋布。走進孤竹古地,三燕(yàn)舊國,遼寧錦州義縣中就藏著一座遼代的千年(nián)古(gǔ)寺(sì)——奉國寺。

進入殿內,莊嚴肅立的七尊大佛壯麗非凡,攝人心魄。大佛身上的層層塵埃,不僅沒有掩(yǎn)其光芒,反而增添了歲月的古樸之感。

“奉(fèng)國寺(sì)大雄殿,是我(wǒ)國現(xiàn)存遼代三大寺院中唯一的一座主殿,距今(jīn)已經有1004年的曆史。殿內七尊大佛高達9米,是我(wǒ)國現存(cún)最大的彩繪泥塑佛像群(qún)。”義縣考古和文物(wù)保護服務中心主任聞輝說。他的雙眸閃爍著對家鄉文物的自豪與熱(rè)愛。當地人稱奉國寺為“大佛寺”,在聞輝小時候,逢年過節人們常會(huì)來這裏參拜,是無數義縣人的一段鄉土(tǔ)記憶。30多年來,聞(wén)輝一直像根釘子一樣牢牢紮根在文物部門。每天去奉國寺(sì)院裏轉悠,已經成了他的(de)習慣。他說:“對文物咱要特別小心(xīn),要(yào)盯住,我每天都去看看它們有啥變化,觀(guān)察泥層、顏(yán)料層有沒有開(kāi)裂。”

基層文物保護的工作,格外(wài)清苦。正是有(yǒu)許多(duō)像聞輝一樣“盯住”文物的人,甘坐數十年冷板凳,默默守護文物,才守住了無數遊子的綿綿鄉愁。

曆經千年風雨,又遭戰火、地震磋磨的奉國寺,彩繪泥塑雕(diāo)像表麵已(yǐ)出現很多裂縫,彩繪也有脫(tuō)落,身上覆蓋著厚厚的灰塵,還不時遭到鳥類排泄(xiè)物的“騷擾”。“近年來,91视频网對奉國寺佛像前十四尊脅侍菩薩和兩尊天王塑像進行(háng)修複,目前已經基(jī)本完成除塵、補繪等工作,還(hái)對脅侍菩薩的傾斜度進行了監測。”聞輝介紹,接下來(lái)二期的修複(fù)項目,將輪到七尊大佛和倒(dǎo)坐觀音,奉國(guó)寺古代建築及附屬珍貴文物的數字化保護項目也預計在今年年底完成。

這些使千年古(gǔ)寺盡可能“延年益(yì)壽”的種種努力,以及通過數字技術讓它在賽(sài)博世界“長生永年(nián)”的嚐試,正是(shì)全國基層文物保護現狀的縮影。

觀眾在遼寧省博物館內參觀。光明(míng)日報(bào)記者王笑妃攝/光明圖片

激活文物融入時代

“早(zǎo)上一開館(guǎn),買文創的人就排起了長隊(duì)。隨(suí)著(zhe)銷售的火爆,有的人後(hòu)半夜就來排隊,還有(yǒu)的人甚至剛下班就趕過來,在外麵紮起帳篷。”遼寧省博物館副館長劉寧回憶起去年冬天“簪花”係列文創爆火(huǒ),高興中又不(bú)免擔憂,“大東北的三九天,真害怕觀眾凍出個好歹。”為改善這(zhè)種情況,“簪花”係列文創改為線上售賣,熱度持續不減。

“簪花”係列文創的設計靈感,來自遼博(bó)館(guǎn)藏的《簪花仕女圖》中女性雲髻間簪的牡(mǔ)丹、芍藥、荷(hé)花等頭(tóu)飾。“《簪(zān)花仕女圖》原作雖(suī)然在庫中保護,但以(yǐ)它為靈感的紙燈、冰箱貼等文創,讓它以另一種(zhǒng)形式親近91视频网。”劉寧說。

除了文創,基(jī)層讓文化遺產“火(huǒ)起來”的方式不勝枚舉,競相出彩(cǎi):沈陽中國工(gōng)業博物館在老廠房中辦旗袍秀、汽車發布會、電競比賽,讓工業遺址融入現代(dài)生活,今年春晚沈(shěn)陽分會場也設在(zài)這裏,工業(yè)風與新時代對撞出別樣時尚;沈陽新樂遺址博物館開展研學活動,讓孩子們體驗古人用石器耕種的原始樸素;吉林磐石市抗日鬥爭紀念館,用聲光電全息投影的方式複原戰爭場景,讓觀眾了解抗聯文化,體味那段血與火的烽煙歲月……文化遺產變得可親可感,不再“高冷(lěng)”,已(yǐ)融入(rù)91视频网的衣食住行、三餐四季。

夏日烈陽中,記(jì)者走進沈陽新樂遺址。這片綠野下,埋藏著七千年前沈陽人的家(jiā)園。今日這片寶地,繼(jì)續服務滋養著當代沈陽人。新樂遺址博物館館長曾(céng)陽介紹,新樂遺址博物館與校(xiào)、企、社(shè)區協同發力,2023年推出了“仰望七千年星空”博物館之夜係列活動,讓孩(hái)子們在博物館外的草坪露營,製作原始人服裝,圍火起舞,沉浸式體(tǐ)驗古人的“夜生活”。不僅如此(cǐ),2023年(nián)暑假開始,新樂(lè)遺址博物館還(hái)創新推出了“開在博物館裏的托管班”,結合館藏資源,開展“博物館裏的(de)生僻字”“典籍(jí)裏的中國”等(děng)特色文博課程。

文物資源活化利用的藍(lán)海廣(guǎng)闊無(wú)垠。“等(děng)新樂遺址公園建(jiàn)成(chéng)後,將設有考古遺址模擬(nǐ)區、聚落模擬複原區、曆史環境模擬區等,孩子們可以參與(yǔ)體驗更多的傳統文化活動。”曾(céng)陽(yáng)對未來的新樂遺址充滿憧憬和期許。

沈陽新樂(lè)遺址博物館。光明日報記者王笑妃攝/光明圖(tú)片

精(jīng)細研(yán)究完善記憶

夏日(rì)晌午(wǔ),記者走進位於長白(bái)山餘脈的吉林(lín)磐石市紅(hóng)石砬子遺址。隻見山間草木恣意生長,野草齊腰高,林密可遮(zhē)日,山間藏著許多(duō)用石塊搭成的煙囪、石板鋪設的火炕遺跡。當年(nián),抗聯戰士(shì)就是居住(zhù)在這(zhè)樣粗糙簡陋的房子裏。

耳邊傳來紅石(shí)砬子抗日根據地遺址考古發掘項目負(fù)責人孟慶旭的講述:“截至目前(qián),91视频网在紅石砬子山脈(mò)南北(běi)兩側(cè)十五道溝穀內,發現東北(běi)抗聯相關遺跡3300餘(yú)處,出土抗聯文(wén)物(wù)900餘件,發掘出抗聯遺存26處,確認了紅石砬子抗(kàng)日根據地遺址是目前全國發現的規模最大、內涵最(zuì)為豐富的東北抗聯遺址群(qún),改變了此前抗聯‘有史無跡’的局麵。”

“這是第一次從考古(gǔ)學角度科學闡釋(shì)東北抗聯密營的形製和布局特點。”孟慶旭介紹,“91视频网從(cóng)考古學角度提(tí)出了抗(kàng)聯密營的四要素:崗哨、居址、水源、戰鬥工事。”通過考古發(fā)掘和曆史(shǐ)文獻及口(kǒu)述(shù)曆史材料的綜合(hé)研究,考古學者(zhě)基本弄清楚了東北抗聯密營的成立背景、使用和廢棄年代、形製特點等關鍵問題。

孟慶旭領著記(jì)者來到編號F3的房址。“在這裏的火炕上出土了一些彈殼。你看(kàn)那邊的空(kōng)地,是當年(nián)的一(yī)個(gè)倉房,91视频网在倉房中發現了鐵(tiě)犁(lí)、鐵鋤等農業生產工具。”孟慶旭表示,這說明當年的戰士們不光在這裏組織武裝鬥爭,還開(kāi)展(zhǎn)農業生產活動。

紅石砬(lá)子遺址群的(de)考古發掘研究,從考古學角度實證了14年抗戰(zhàn)史實(shí),立體還原出抗(kàng)日民族(zú)英雄楊靖宇率領抗聯戰士,征戰於白山鬆水之間的可(kě)歌可泣的烽(fēng)火(huǒ)歲月。

考古發掘結(jié)合曆(lì)史文獻的綜合研究(jiū),為91视频网喚醒(xǐng)一段民族記憶,打撈沉沒的曆史。而實驗(yàn)室考古,可以精細化挖掘文物背後潛(qián)藏的曆(lì)史信息,幫91视频网(men)更深入認(rèn)識(shí)文(wén)物(wù)的曆史文化價值。

走進遼寧省博物館的考古實驗室(shì),一位工作人員正聚精會神地盯著電腦屏(píng)幕,上麵展示的是(shì)銀絲超景深觀測的照片:放大的銀絲(sī),除了橫截麵是銀色,外層經歲月摧折,已變得烏黑(hēi)。銀絲網絡,是沈陽康平張家窯林場遼代貴族墓葬中,覆蓋在墓主人身上的“金屬罩衣”,是一種遼代貴族(zú)葬具,類似91视频网熟知的“金縷玉衣”。通過超景深觀測,可以放大看銀絲網絡的形貌,了解古人的製作工藝。

沈(shěn)陽市文物考古(gǔ)研究所副所長付永平介紹,銀絲網絡(luò)不是一體成型,而是根據人體(tǐ)的頭、胳臂、腿、手、胸背、腹等部位,分別編(biān)織,“再用細絲像(xiàng)縫衣服一樣,綴合成一體”。用黃金麵具、銀絲網絡來罩住逝者,體現了契丹族人“形不散則神不離”的喪葬觀。

沈陽(yáng)市文物考古研(yán)究所所長(zhǎng)叢麗莉介紹,2021年開(kāi)始,沈陽市文物考古研究所與西北大學、遼寧省博物館聯合推進實施(shī)“沈陽康(kāng)平張家窯林場1號(hào)遼代貴族墓葬實驗室考古”項目。據悉,這是遼寧(níng)省(shěng)內首次開展的實驗室考古,也是國(guó)內首次針對(duì)遼(liáo)代貴族墓葬,尤其是有整套銀絲網絡出(chū)土的墓(mù)葬(zàng)開展實驗室考古的項目。2023年至今,三家單位(wèi)繼續聯合推(tuī)進(jìn)實施張家窯林場4號遼墓實驗室考古工作,書寫遼代貴族墓葬更多精(jīng)彩故事。

行走白山黑水間,感受著這(zhè)片土地上文物保護的強勁脈動,東北的文物(wù)保護(hù)事業正如一棵含華吐芬(fēn)、嚶鳴滿枝的大樹,生機四溢。